今回は中小企業経営者の皆さんにぜひ知っていただきたい、M&Aをするときに利用できる「事業承継・M&A補助金」について、分かりやすくお話しします。親族承継でも戦略的M&Aでも、「費用が重いな…」と感じている経営者の方には見逃せない内容です。

現時点の最新公募情報として、令和6年度補正予算分による「第12次公募」のスケジュールが発表されています。2025年8月22日(金)から申し込み開始となっていますので、M&Aを検討中の経営者の方はぜひ本制度の活用を検討してみてください。

それでは早速、本題に入っていきましょう!

1. 制度の概要

まずはこの補助金制度の概要から説明します。この「事業承継・M&A補助金」は、中小企業や小規模事業者が事業承継やM&Aを行う際にかかる費用の一部を国が補助してくれる制度です。経営者の高齢化による後継者不在問題や、人口減少による市場縮小といった背景を踏まえ、中小企業の円滑な事業引継ぎを支援して日本経済の活性化につなげることが目的です。要は、「会社を譲る人・継ぐ人」をサポートして地域経済や雇用を守ろうというわけです。

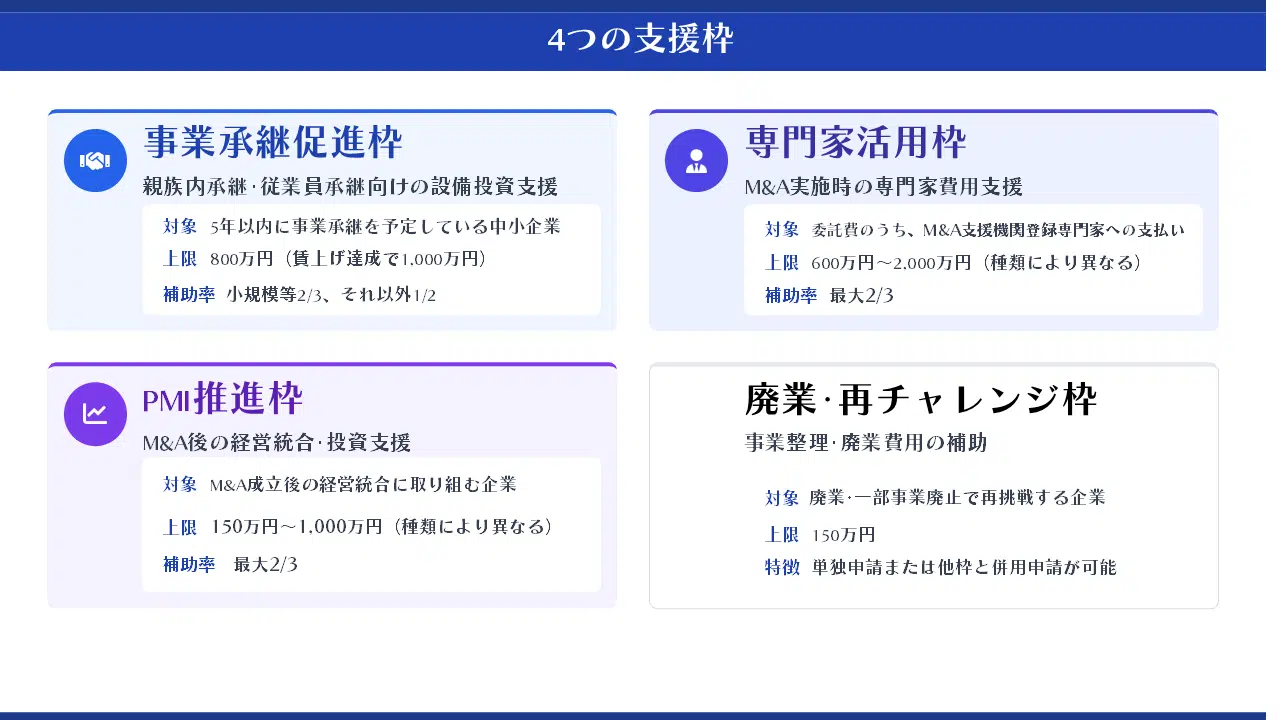

事業承継・M&A補助金は、4つの枠で構成されています。これは「いつ・誰が・何に使うか」で使い分けます。

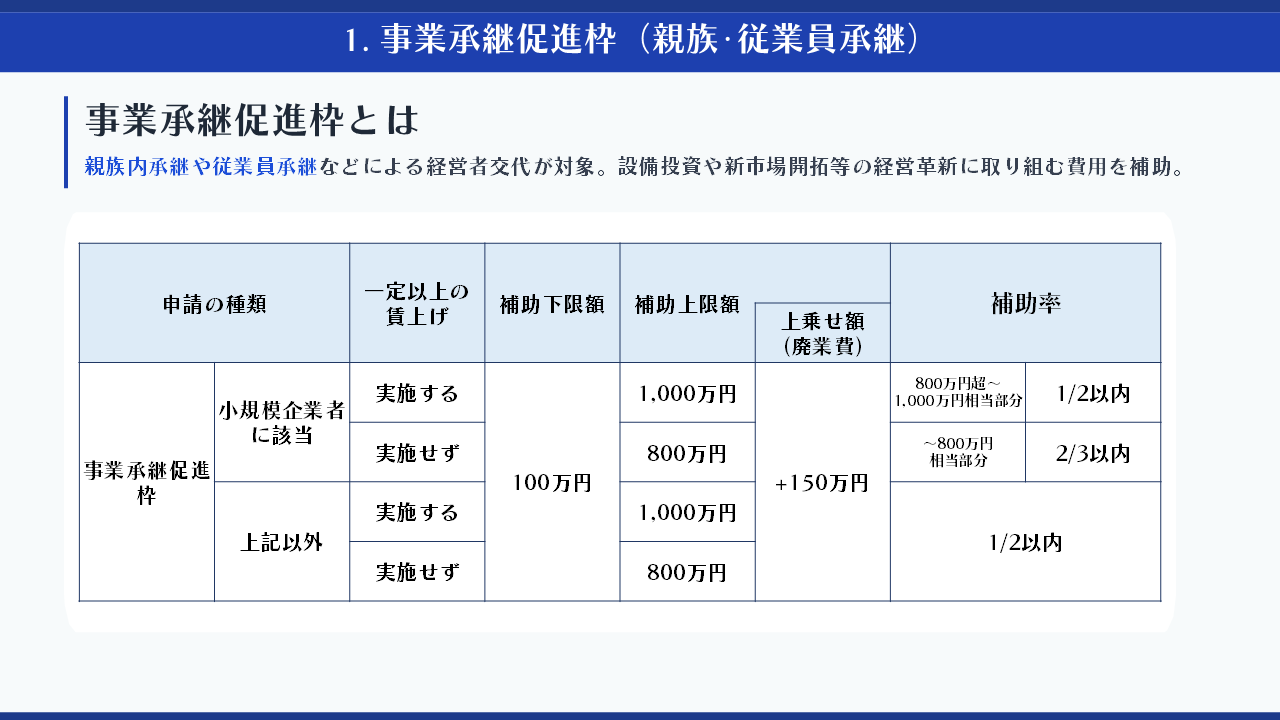

- 事業承継促進枠

親族内承継や従業員承継などによる経営者交代が対象で、設備投資や新市場開拓等の経営革新に取り組む費用を補助。5年以内に事業承継を予定している中小企業等が対象です。上限は原則800万円(賃上げ達成で1,000万円)。小規模等に該当すれば最大2/3、通常は1/2。(800万円を超える部分は1/2扱い)廃業とセットなら+150万円まで上乗せ可能です。 - 専門家活用枠

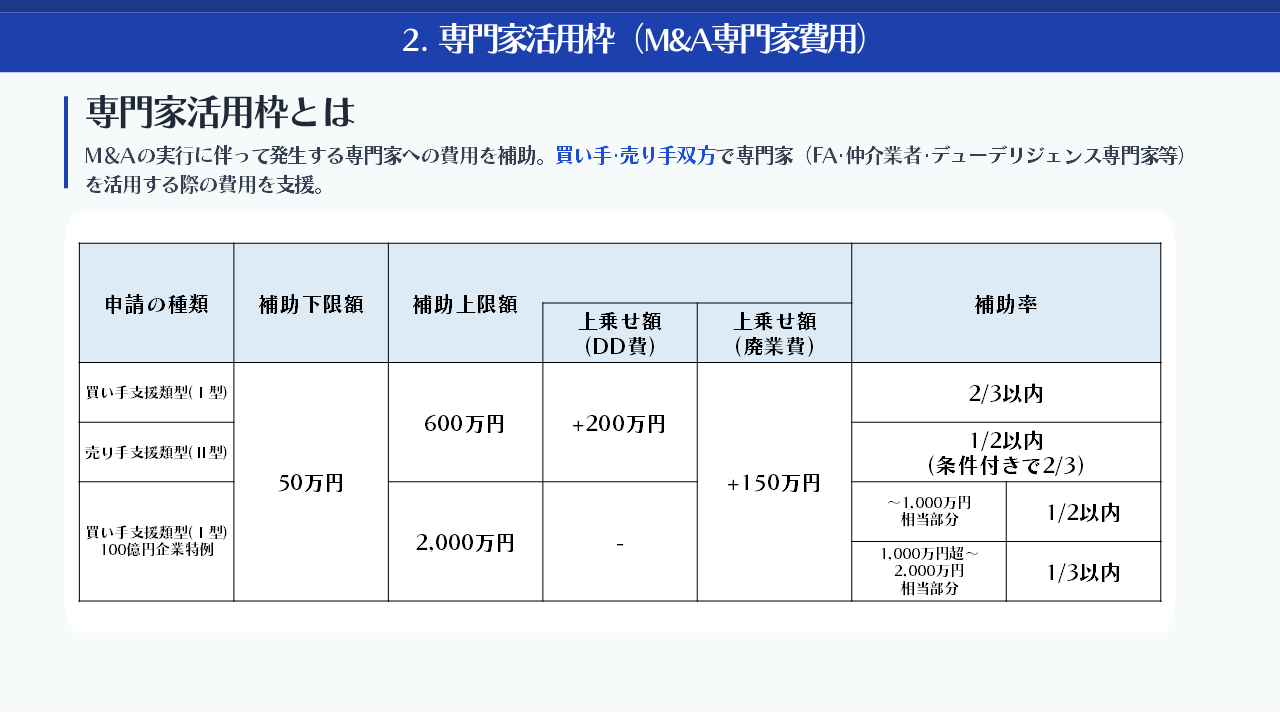

M&Aに伴って発生する専門家への費用を補助します。後継者不在や事業再編ニーズに対応し、M&Aの成立に向け買い手・売り手双方で専門家(FAや仲介業者、デューデリジェンス専門家等)を活用する際の費用を支援する枠組みです。支援内容は「買い手支援類型(I型)」と「売り手支援類型(II型)」に分かれます。

買い手支援(I型)/売り手支援(II型):上限600万円、補助率は2/3が基本(売り手は案件により1/2)。デューデリジェンス費は別枠で+200万円、廃業関連で+150万円まで追加可。未クロージングなら上限が300万円に減額。

買い手支援・100億企業特例:将来年商100億を目指す成長投資向けの特例。上限2,000万円(1,000万円までは1/2、超過〜2,000万円部分は1/3)。廃業関連+150万円まで。未クロージングなら上限300万円に減額。 - PMI推進枠

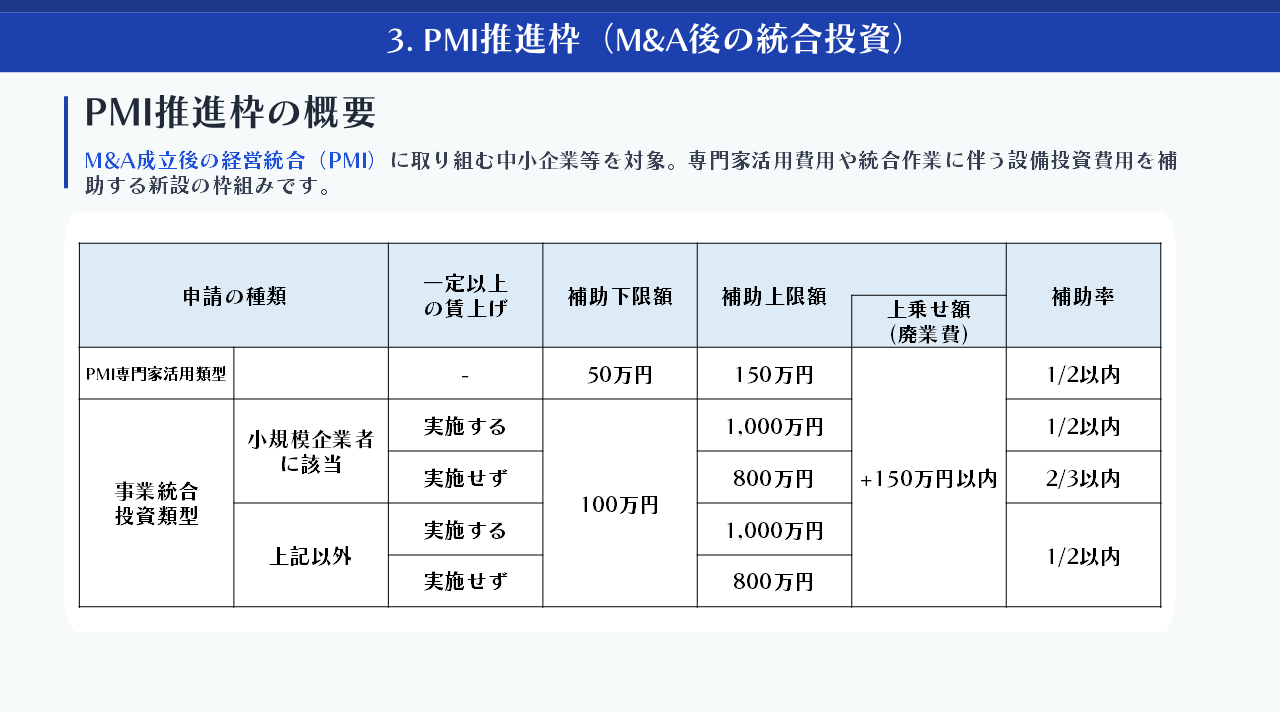

M&A後の経営統合(PMI)に取り組む中小企業等を対象に、PMIに要する専門家活用費用や統合作業に伴う設備投資費用を補助する新設の枠です。M&A成立後の円滑な事業統合と生産性向上を目的とし、専門家活用類型と事業統合投資類型の2類型があります。

PMI専門家活用:専門家費用に最大150万円(1/2)、廃業関連+150万円まで。

PMI事業統合投資:統合に伴う投資。上限は促進枠と同じロジック(800万円/賃上げで1,000万円、補助率は小規模等2/3、それ以外1/2、超過部分は1/2)。 - 廃業・再チャレンジ枠

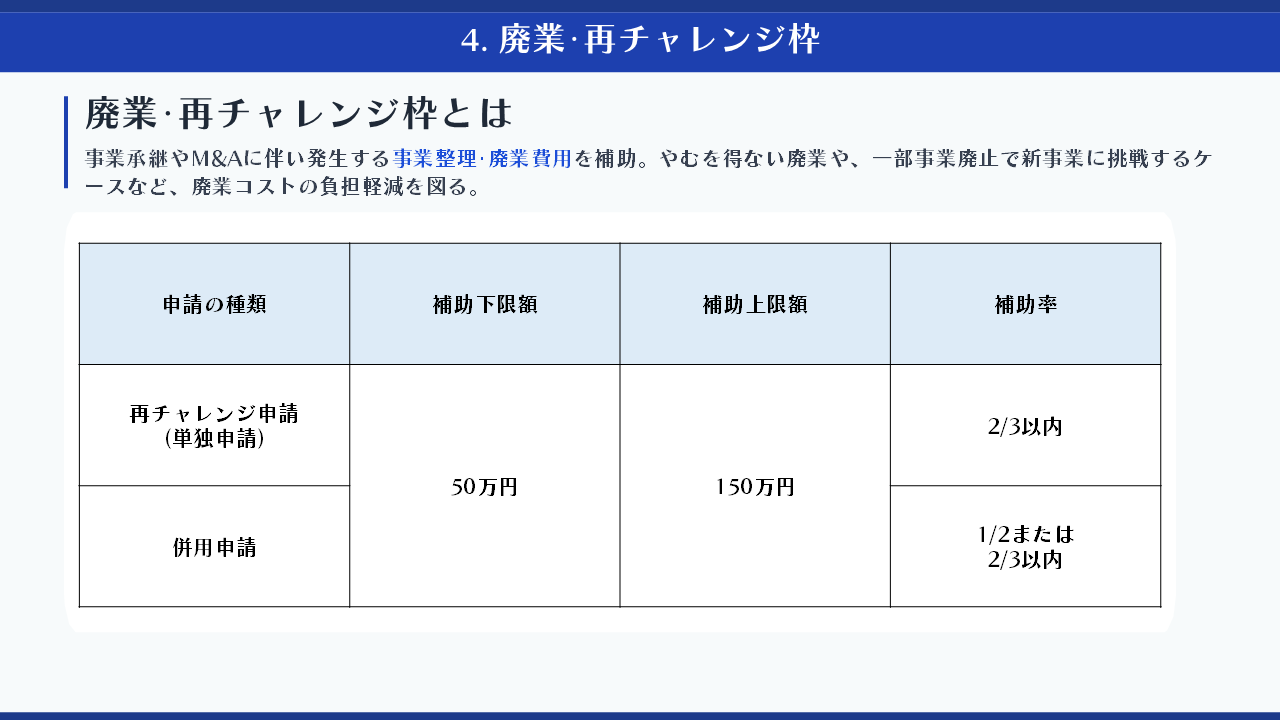

事業承継やM&Aに伴い発生する事業整理・廃業費用を補助する枠です。後継者不在でM&Aも成立しなかった場合のやむを得ない廃業や、承継/M&Aに合わせて一部事業を廃止して新事業に挑戦するケース等で、廃業コストの負担軽減を図ります。単独で本枠のみ申請する「再チャレンジ申請」と、他の枠と併用申請して廃業費用も合わせて補助を受けるケースがあります。

再挑戦のための廃業費用に最大150万円(原則2/3)。他枠と併用する時は、他枠の補助率に従います。

ざっくりとお伝えすると、

親族や従業員への承継を機に設備や販促に投資 → 事業承継促進枠

M&A実行の専門家費用 → 専門家活用(買い手/売り手)枠

M&A後の統合・投資 → PMI推進枠

不採算部門を閉じて再挑戦 → 廃業・再チャレンジ枠

となります。

2.対象となる事業者

では、この補助金を使えるのは具体的にどんな企業やケースなのでしょうか?基本的には、中小企業・小規模事業者であれば対象になり得ます。

製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業なら資本金5,000万円以下または従業員100人以下など、業種ごとに中小企業の基準があります。個人事業主の方も、要項に該当すれば申請可能です。要するに、大企業やその子会社ではなく一般的な中小企業が幅広く対象と思ってください。

「会社を譲りたい人」「会社を買いたい人」どちらの立場でも、この補助金の対象になり得ます。逆に対象外になるケースとしては、例えば大企業の100%子会社や、直近3年の平均利益が15億円超えてしまうような企業や、グループ内組織再編のみ、単なる不動産売買は除かれますので注意してください。

3. 経営者にとってのメリットと活用戦略

では、この補助金を活用するメリットはどんな点にあるでしょうか?また賢い活用戦略も考えてみましょう。

- メリット1:金銭的負担の大幅軽減

一番のメリットは何と言っても費用負担の軽さです。事業承継やM&Aには専門家への報酬や各種手続き費用など、結構な金額がかかります。そこに2/3もの補助が入れば、自己負担は3割程度で済む計算です。例えば総額600万円のM&A費用がかかったケースでも、自己負担は実質200万円くらいで済むのは大変助かりますね! - メリット2:専門家の力をフル活用できる

費用の心配が減ることで、より良い専門家を頼みやすくなるのもメリットです。M&Aは慣れない中小企業の経営者にとって、専門的な知識や交渉術が必要となる場面が多々あります。プロを雇いたいけど手数料が高い…と二の足を踏んでいた方も、補助金があれば質の高いアドバイザーや弁護士・会計士などを積極的に起用できます。プロのサポートがあれば、企業価値評価や契約条件のチェック、相手との折衝など全て安心感が違いますよね。国のお金でプロをフル活用して事業承継を実現できるのは大きな利点です。 - メリット3:攻めの戦略を描ける

補助金というと守りの支援のように思えますが、実は攻めの経営戦略にも活かせます。例えば、「この補助金を機に思い切ってM&Aに踏み出す」という決断を後押ししてくれますし、承継後の成長プランまで含めて資金計画を立てられます。補助金は単なる経費補填でなく、新しい挑戦をするための武器の一つとして位置づけることができるでしょう。

まとめると、経営者目線では「費用面の安心感を得て最適な専門家とともに確実かつ前向きな事業承継を実現できる」ことが、この補助金の大きな価値です。戦略的に活用して、自社の未来への投資につなげてください。

4. 利用時の注意点

補助金を確実に活用するためには、申請準備や制度上の注意点を押さえておく必要があります。以下に主なポイントをまとめます。

- 公募要領の熟読と要件確認

提出前に公募要領や公式情報をよく読み、要件・ルールを遵守しましょう。公募の条件に合致しない計画や書類不備があると採択されません。特に各支援枠ごとに細かな応募要件(事前に受けるべき支援、M&A契約締結時期の制限など)が定められているため、自社が対象事業者に該当するか、必要書類(事業計画書や支援機関からの証明書等)に漏れがないかを事前確認することが重要です。 - 「承継そのもの」の費用は補助対象外

株式譲渡代金や事業譲渡費用そのもの、相続税・贈与税などの承継手続きに直接かかる費用は補助対象経費になりません。この点を誤解して、買収資金や税金の補填目的で申請しても不採択となるので注意してください。また設備投資に関しても、老朽設備の単なる維持補修は対象外で、新たな付加価値創出につながる投資である必要があります。 - 専門家費用の条件

M&Aの仲介手数料やアドバイザリーフィーを申請する場合、その会社が「M&A支援機関登録制度」に登録済みであることが必須要件です。登録機関でなければ補助金の対象とはならないので、依頼前に相手の資格を確認しましょう。また、FA・仲介業者との契約日が補助事業期間内に収まっていることも必要です。不安な場合は事前に事務局や専門家に相談し、契約タイミングや書類整備についてアドバイスを受けると良いでしょう。 - 電子申請の準備

本補助金への申請受付は電子申請システム(jGrants)のみで行われます。そのためGビズIDプライムアカウントの取得が必須です。アカウント発行には審査等で1~3週間程度かかる場合があるため、公募期間が始まる前から余裕を持って準備しておきましょう。申請書類(事業計画や財務資料など)もオンライン提出となるため、PDF化・電子署名の方法に慣れていない経営者の方は早めに支援機関や専門家のサポートを受けることをおすすめします。 - 採択後の義務

補助事業に採択された後も留意事項があります。補助金で購入した設備や実施した事業には、一定期間(通常5年間)の報告義務や処分制限があります。たとえば取得した設備をすぐ転売したり、補助事業で始めた取り組みをすぐ中止すると違約となる可能性があります。また補助金は課税対象所得となるため、受領した補助金相当額に対する法人税・所得税の納税分も見越して資金繰りを考えておく必要があります。さらに、補助事業完了後には実績報告や経理書類の保管・開示義務もあります。スケジュール管理とコンプライアンス遵守が求められる点も踏まえ、採択後は事務局からの通知やマニュアルに従って確実に対応しましょう。

4. まとめ

事業承継・M&A補助金は、中小企業の事業承継やM&Aを強力に後押ししてくれる心強い支援策です。もし皆さんの会社で事業承継やM&Aを少しでも検討しているなら、この補助金にチャレンジしない手はありません。「使えるものは使って賢く事業承継しよう!」ということです。専門用語や手続きが多くて尻込みしてしまうかもしれませんが、今回の動画の内容や公式サイトの情報を参考に、ぜひ前向きに活用を検討してみてください。時間はあっという間に過ぎますので、早め早めの行動が吉です。わからない点があれば地域の事業承継支援センターや専門家に相談するのも良いでしょう。国も用意してくれた制度ですから、遠慮なく使って、中小企業ならではの強みを次世代につないでいきましょう。