今回はM&A業界に潜む構造的な問題と実際に起きたトラブル事例についてお話しします。事業承継や会社の売却を検討している経営者の皆さん、M&Aは事業を次世代につなぐ有力な手段です。しかし最近、「M&Aで会社を売ったはずが、かえって倒産の危機に陥った」という信じられないようなケースが報道されています。

また、本来M&A成立時に解除されるはずの経営者保証が外されず、会社を手放した元オーナーのもとに借金の取り立てが来る…そんな事態、想像もしたくないですが、でも実際に起こってしまっているんです。

こうした事例から、「仲介会社に全部任せておけば安心」とは言い切れない現実が見えてきます。M&A仲介会社は少し前まで、中小企業の事業承継問題を解決に導く“救世主”のように期待されていました。

ところが2024年、ある投資会社が引き起こした事件をきっかけに業界の化けの皮が剥がされ、仲介業界には強い逆風が吹いています。

そんなM&A仲介業界の知られざる実態に切り込み、経営者が意思決定を誤らないためのポイントを考えていきましょう。最初に皆さんに問いたいのは、「そのM&A、本当に大丈夫ですか?」ということです。それでは早速本題に入っていきましょう。

1. M&A仲介業界の構造的な問題 – なぜトラブルが起きるのか

まず、M&A仲介業界の構造的な問題について押さえておきましょう。背景には、日本の中小企業の後継者不在問題があります。国の推計では、後継者がいない中小企業が約127万社もあり、このままでは廃業が続出して産業に深刻な影響が出るといわれています。こうした状況で事業承継の手段として脚光を浴びたのが「第三者へのM&A」でした。

政府も中小企業のM&Aを後押しし、事業承継税制の整備や「事業承継・M&A補助金」の創設など支援策を次々打ち出したこともあり、中小企業のM&Aマーケットは一気に活性化しました。後継者探しに悩む経営者と、買収で成長したい企業とを結びつけるM&A仲介に追い風が吹き、M&Aに新規参入する企業が続出しました。

この点が、M&A業界で問題が頻発する原因があります。つまり、全く経験のない者や会社が次々にM&A仲介に参入、知識も経験も不足したまま高い収入、収益を求めて強引に営業を進める例が続出しました。本来、広範な知識と経験が必要にもかかわらず、高い報酬を求めて稚拙や劣悪な進め方をしたのです。

さらに、M&A仲介では、「売り手と買い手双方から手数料を収受する」、いわゆる両手取りという構造的な利益相反の仕組みがあります。

また、業界特有のビジネスモデルにも原因があります。多くの仲介会社は成功報酬型、つまり“M&Aが成立して初めて報酬を得られる”仕組みをとっています。裏を返せば、仲介会社の担当者は案件を成立させてナンボです。成約に持っていこうと躍起になり、顧客が難色を示したとしても強引に進めるケースや、本来であれば細心の注意を払うべき買い手企業の素性調査がおろそかになるケースがあるのです。

その結果、本来は中小企業の事業承継を助けるはずのM&A市場でモラルの低下が起き、売り手の中小企業が食い物にされるような事件が相次ぐ事態になってしまいました。

実際、最近明るみに出たある事件では、複数の大手仲介会社がとある悪質な買い手企業の案件に次々と関与していました。その買い手企業は短期間に何社も買収を繰り返すことで知られていましたが、仲介会社にとっては買収を繰り返す“お得意様”です。短期間で次々と買収する買い手ほど仲介会社は何度も成功報酬を得られるため、深く考えず飛びついてしまう──この構図がトラブルの温床になっているんです。

さらに問題を複雑にしているのは、悪質な事業者が買い手側だけではないことです。売り手側にも不適切な動機を持つケースがあります。例えば、業績不振や負債に苦しむ高齢オーナーが「会社を高く売り抜けて逃げ切りたい」と考え、決算書を粉飾してまで自社を良く見せようとすることがあります。実際、先ほど触れた悪質な買い手でさえ、ある粉飾決算の売り手企業にだまされ、数百万円をだまし取られたという事例も報告されています。つまり、買い手も売り手もどちらも注意が必要なのです。

そして何より見逃せないのが、三者(売り手・買い手・仲介会社)の利害関係です。ある専門家は「不適切な売り手と買い手に加え、M&Aの成約で成功報酬を得る仲介会社が存在する以上、中小企業のM&Aトラブルはなくならない」とまで断言しています。売り手は自社の抱える負債や保証から逃れたい、買い手は目先の現金や資産が目当て、仲介会社は成約さえしてしまえば報酬が入る──この三者の思惑が一致してしまうと、本来は会社の将来のためのM&Aが単なる欲得ずくの取り引きになってしまいます。

さらに、日本特有の経営者保証の問題もあります。中小企業の多くは、自社の借入に経営者の個人保証を付けています。これがネックとなり、後継者のなり手がなかなか見つからないことから、どんな先でも良いので買ってほしいと考える経営者も中にはいます。

一方で、買い手側にも「事業を育てる気はなく、売り手企業の持つ現預金や不動産などの資産だけが目当て」という者が存在します。そこに目を付けて売り手と買い手を結びつけてしまうのが他ならぬ仲介会社であり、残念ながら業界には悪質なプレイヤーを排除する十分な仕組みが無かったのが現状です。

もちろん、すべての仲介会社が悪いわけではありません。誠実に双方の将来を考えて支援している仲介会社も存在します。ただ、一部の悪質な事例のせいで業界全体の信頼が揺らいでいるのも事実です。

こうした事態を受けて、業界団体であるM&A仲介協会は2024年10月から悪質な買い手企業をリスト化して共有する制度を開始し、国も「中小M&Aガイドライン」を改訂して仲介会社の責務を明確化しました。さらに、「M&A支援機関登録制度」を創設することで、一定の要件を満たした仲介会社やアドバイザーを中小企業庁がデータベース登録し、公表する仕組みを整えました。登録機関になるには手数料体系の開示や実績報告など情報開示が求められ、ガイドライン遵守も前提となっています。実際、2025年1月にはこの登録制度に基づき初の登録取消処分も出ています。

これは業界の健全化に向けた大きな一歩ですが、ガイドラインやリストができたとはいえ最後に自分の身を守るのは自分自身です。次は、実際に起きたトラブルの具体例を見ていきましょう。現実のケースから何が起きているのかを知ることで、より具体的な注意ポイントが見えてきます。

2.実際のトラブル事例 – M&Aで何が起こり得るのか

では、実際に起きたM&Aトラブルの事例を二つご紹介します。いずれも最近報道された実話で、社名は伏せますが経営者の皆さんにとって他人事ではありません。ここから学べる教訓は非常に大きいです。

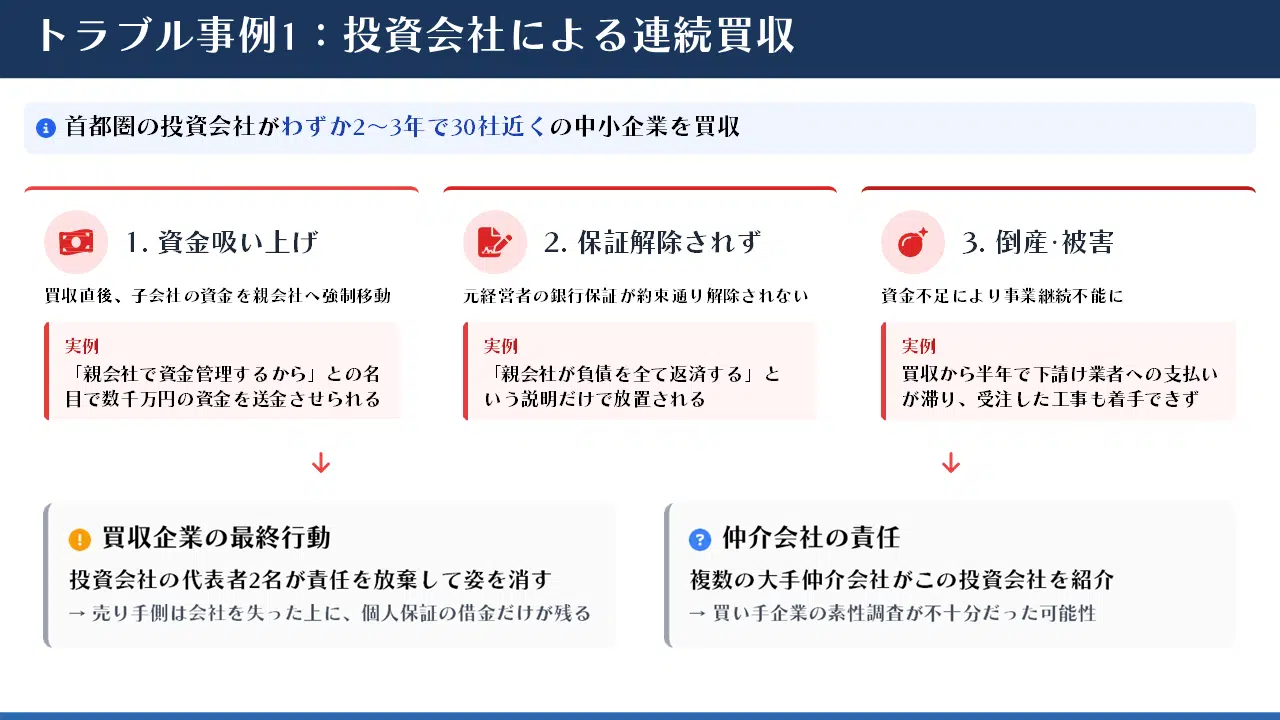

事例1: 投資ファンドによる連続買収の末路

最初の事例は、首都圏に本社を置くある投資会社によるものです。この投資会社は2021年頃から全国で中小企業を次々と買収し、わずか2~3年で30社近くも傘下に収めました。事業承継に悩む会社にとって、一見救世主のように思えたかもしれません。

しかし実態は非常に悪質でした。 買収後、この投資会社は子会社となった企業の経営にはほとんど関与せず、代わりに子会社の持つ現金を親会社である自社へ即座に吸い上げてしまったのです。例えば、ある買収された中小企業では、買収直後から「親会社で資金管理するから」と言われるままに数千万円単位の自社資金を親会社口座へ送金させられました。その結果、本来従業員の給与や取引先への支払いに使うべきお金が不足し、資金繰りが急速に悪化しました。にもかかわらず、親会社である投資会社から事業へのテコ入れや追加支援は一切ありません。

さらに深刻だったのは、経営者保証の問題です。本来M&A成立時には売り手経営者の個人保証は外されるべきものです。しかしこの投資会社はそれを怠りました。つまり、会社を売却して経営から退いたはずの元オーナーが、引き続き債務の保証人に残されたままだったのです。実際に傘下企業の一つでは、買収後も元社長が数千万円規模の借入債務の保証人に残され、約束されていた保証解除は手続きされませんでした。その会社では、買収後に元社長が「3月中に親会社が負債を全て返済するから大丈夫」と説明を受けて安心していたものの、実際には何も行われず放置されてしまったのです。 こうした現金の吸い上げと保証の未解除の結果、買収された企業はどうなったでしょうか。社員に支払うお金も取引先に支払うお金も足りなくなり、事業が立ち行かなくなってしまいました。実際、この投資会社が買収した企業のうち複数社が資金不足で事業停止や倒産に追い込まれています。先ほどの元社長のケースでは、買収から半年ほどで下請け業者への支払いが滞り始め、せっかく受注していた工事も着手できない状態に陥りました。追い打ちをかけるように、その親会社である投資会社の代表者2名は責任を放棄して姿を消してしまいました。なんと、買収劇の張本人が雲隠れしてしまったのです。残された元オーナーは、自社を失った上に個人保証の借金だけが残り、まさに絶望状態です。

このケースでは、複数のM&A仲介会社がこの投資会社と売り手企業をマッチングさせていました。大手の仲介会社も含まれていたことが判明しています。結果として、多くの中小企業が被害に遭い、仲介会社にも「なぜ買い手企業の素性をきちんと調べなかったのか」という批判の目が向けられることになりました。仲介会社にとっては“買い手が見つかったから万々歳”では済まされない、重大な責任問題となったのです。

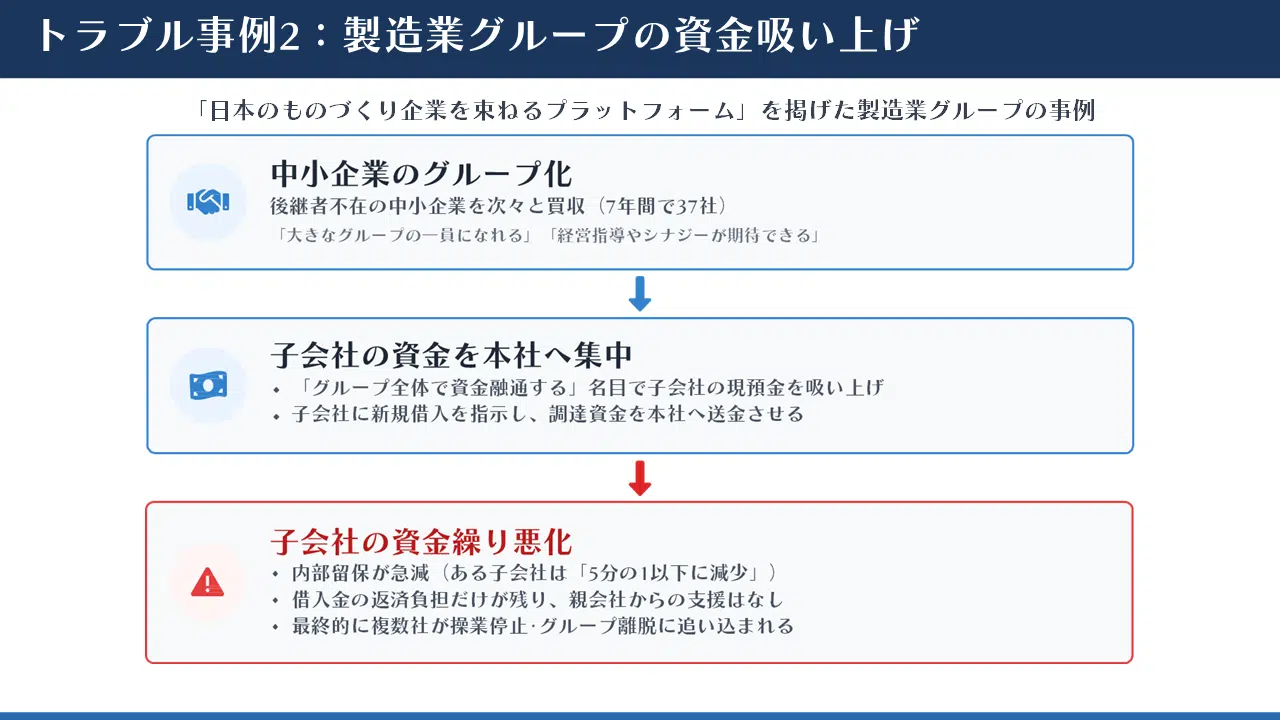

事例2: 急成長した製造業グループの実態

二つ目の事例は、製造業界で急成長を遂げたある企業グループのケースです。2017年に設立されたこの会社は、「日本のものづくり企業を束ねてプラットフォームを構築する」と掲げ、後継者不在など存続が危ぶまれる中小企業を次々と買収しました。創業からの7年間で、その数は延べ37社にも上ります。買収された側の企業からすれば、「大きなグループの一員になれる」「経営指導やグループ内シナジーが期待できる」と希望を抱いたケースも多かったでしょう。

ところが、この華々しい“ものづくりプラットフォーム”の裏側で、深刻な問題が進行していました。 2023年末頃から、このグループ傘下の子会社で離脱や操業停止が相次いでいることが明らかになったのです。2024年4月までにまず5社がグループから離脱。さらにその後の数カ月で3社が株式を買い戻す形でグループを抜け、合計8社がグループ離脱に踏み切りました。加えて、少なくとも3社が資金繰り悪化のため操業停止に追い込まれたことも判明しています。せっかくグループ入りした会社が、立て続けに自主的にグループを抜けたり、最悪事業継続を断念したりしているのです。いったい何が起きていたのでしょうか? ポイントは、グループ企業の元幹部たちが口をそろえて証言する“M&A錬金術”という言葉です。どういうことかというと、この製造業グループは買収後に子会社の資金を吸い上げることで、自社グループの資金繰りに充てていたというのです。具体的には、傘下に収めた子会社に対し「グループ全体で資金を融通するから」といった名目で現預金を本社へ送金させたり、場合によっては子会社に新たな借入をさせてまで資金を吸い上げたりしていました。ある子会社では、買収後すぐに「資金ニーズはないけど銀行から融資を受けてきて」と親会社から指示され、渋々取引銀行から1億円以上の融資を受けたところ、その直後に「調達した資金は親会社に送って」と命じられたそうです。結局その会社は、毎月約300万円の借金返済だけが残り、肝心の親会社から支援はほとんどなし。内部留保を切り崩して返済に充てざるを得なくなりました。別の子会社の関係者は「買収されてから、気づいたら自社の内部留保が5分の1以下に減っていた」と証言しています。こうしたことがグループ全体で行われていれば、子会社の資金繰りが行き詰まるのは時間の問題ですよね。実際に数社が耐えきれず事業停止に陥ったのも無理はありません。 この製造業グループのケースでは、当初理想を掲げて中小企業を救うかのように振る舞っていた買い手企業が、実は自社の延命や拡大のために子会社を食い物にしていたことになります。

さらに厄介なのは、このグループの拡大を支援していた仲介会社の存在です。先ほどの投資会社の件と同様、ここでも複数のM&A仲介会社が買収を斡旋していました。そしてグループの混乱が表面化した現在、その仲介会社にも厳しい視線が注がれているのです。「仲介して終わり」では済まされず、仲介会社側ももはや社会的責任を問われる事態となっています。こうした事例を見ると、仲介会社選びや買い手の見極めがいかに重要か痛感させられます。

3. 経営者が意思決定を誤らないために – 注意すべきポイント

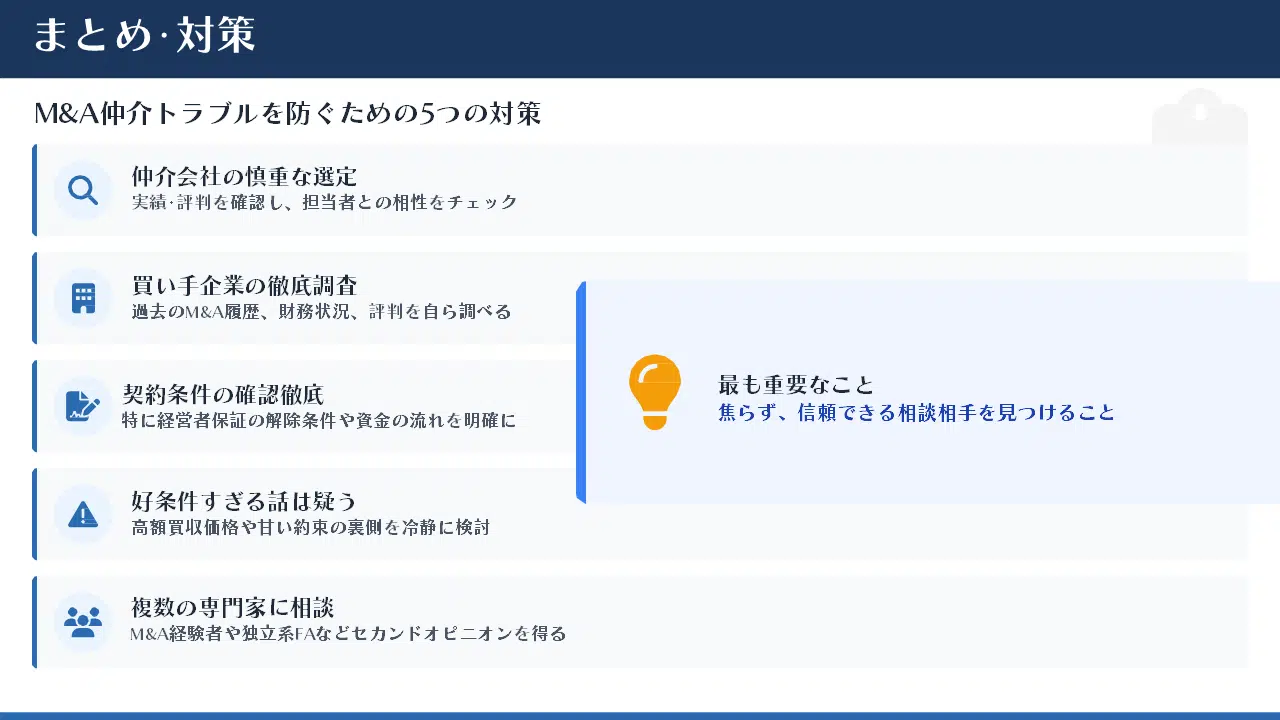

ここまで見てきたように、M&A仲介を巡るトラブルは他人事ではありません。では、経営者がM&Aで失敗しないために具体的に何に注意すべきか、ポイントを整理しておきましょう。大切なのは「知らなかった…」では済まされない部分を事前にチェックすることです。以下に主な注意点を挙げますので、ぜひ参考にしてください。

- 仲介会社選びは慎重に

まず、M&Aを依頼する仲介会社自体の信頼性を見極めましょう。会社としての実績や評判もそうですが、担当者がどんな人間かを確認することも大切です。契約前に過去の事例を聞いたり、担当者がこちらの疑問に誠実に答えてくれるかをチェックしましょう。

さらに、仲介会社の利益と自社の利益は違うと心得る。この意識があるだけで、冷静さがまるで違います。

また、「両手仲介(売り手買い手の両方を1社で担当)か片側FA(売り手買い手別々のアドバイザー)か」は重要なポイントです。 - 買い手企業の実態調査

買収候補となる相手企業の素性は、経営者自身でも可能な限り調べましょう。仲介会社まかせにせず、買い手企業の過去のM&A履歴や財務状況、評判をリサーチしてください。特に急激に買収を繰り返している企業や、素性のよくわからないファンド系の買い手の場合は要注意です。

第三者のデューデリジェンスを依頼することも検討したり、場合によっては銀行にも相談しましょう。銀行は地元企業の情報に通じています。「○○社って知ってますか?」と尋ねるだけでも有用な情報が得られるかもしれません。冒頭述べたように、業界団体による「悪質な事業者リスト」も2024年から運用されています。仲介会社に頼んで、買い手候補がそうしたリストに載っていないかチェックしてもらうのも一つの手です。 - 契約条件の確認徹底(経営者保証の扱いなど)

M&A契約書の内容は細部まで確認しましょう。特に経営者保証を外すことは最重要事項です。契約書に明文化されているか、いつ実行される手はずになっているかを確認してください。加えて、クロージング前後の資金の流れにも注意が必要です。買収後すぐに親会社への資金移動が発生しないか、運転資金や従業員給与の確保について買い手と十分協議しましょう。口頭の約束だけではなく、必要なことは契約書に記載することが大切です。

また、契約書は専門用語も多いですし、必ず弁護士のチェックを受けてください。費用はかかりますが、後々のトラブル防止と考え、けちらないようにしましょう。 - 条件が良すぎる話は疑う

驚くほど高い買収価格を提示され、あまりに好条件すぎる話には裏がないか冷静に考えましょう。買収金額が相場とかけ離れて高い場合、後で減額交渉されたり、裏で別の不利な条件が付いている可能性もあります。もちろん本当に誠実な買い手もいますが、そう装って近づいてくる業者もいます。提示条件の根拠を尋ねたり、将来の事業計画について具体的に質問することで、相手の本気度や真意を見極めるようにしましょう。 - 複数の専門家や経営者に相談する

M&Aは経営判断の中でも特に大きな決断です。少しでも疑問を感じたら、仲介会社の話だけでなく、第三者のセカンドオピニオンを得るようにしましょう。たとえば、独立系のFAやM&Aに長けた会計士や税理士、中小企業診断士など信頼できる専門家に相談してみましょう。客観的な視点から「この条件は適切か」「リスクはどこか」意見をもらうだけでも、冷静な判断材料になります。

また、おすすめはM&Aを経験した経営者や本音で話ができる経営者仲間に相談することです。必ずや新たな視点や気づきが得られると思います。

以上のポイントを意識していただければ、M&Aの意思決定で大きく道を踏み外す可能性は減らせるはずです。

最後に強調したいのは、「焦らないこと」です。後継者問題は確かに喫緊の課題かもしれませんが、焦って相手を選んでしまうと取り返しのつかない結果になる恐れがあります。幸い現在は、公的機関や業界団体も中小企業の事業承継を支援する体制を整えつつありますし、信頼できる会社も存在します。ぜひ冷静に情報収集し、納得のいく形で意思決定をしてください。

4. 正しい相手と安心できるM&Aを

M&Aは、うまく活用できれば会社と従業員の未来を拓く素晴らしい手段です。ただし大切なのは、「誰と組むか」です。今回お話ししたような構造的問題やトラブルの実例を踏まえて、ぜひ慎重に相手と仲介会社を選び、後悔のないM&Aを実現していただきたいと思います。経営者の皆さんが正しい判断を下し、会社と従業員、それに経営者自身にとってベストな道を歩まれることを願っています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。